ARCHITECTURE EN UNIFORME - PROJETER ET CONSTRUIRE - POUR LA SECONDE GUERRE MONDIALE

DU 24 AVRIL AU 8 SEPTEMBRE 2014 à la Cité Chaillot…

EXPOSITION CRÉÉE PAR LE CENTRE CANADIEN D’ARCHITECTURE (MONTRÉAL) EN 2011,

ADAPTÉE PAR LA CITÉ DE L’ARCHITECTURE & DU PATRIMOINE (PARIS) ET PAR LE MAXXI (ROME)

L’exposition explore les développements de l’architecture pendant la Seconde Guerre mondiale, analysant les effets du conflit sur l’environnement bâti et sur la discipline elle même.

Elle comble une lacune historique béante en examinant les travaux et les réalisations des architectes et des concepteurs actifs dans les principaux pays engagés dans la guerre, et montre comment celle-ci a accéléré les processus d’innovation technologique et provoqué un changement des mentalités, conduisant après 1945

à une suprématie incontestée de l’architecture moderne.

Entre le bombardement de Guernica par les nazis (1937) et la destruction d’Hiroshima et Nagasaki par les Américains en 1945, de nombreux architectes ont été mobilisés pour participer au combat. Mais beaucoup ont poursuivi leur activité professionnelle au service d’une production industrielle d’une intensité sans précédent.

La guerre fi t appel à chaque aspect de l’expertise architecturale, suscitant d’importantes innovations et percées en matière de conception et de construction. Les architectes se sont avérés presqu’aussi indispensables du point de vue stratégique que les ingénieurs et les scientifiques ayant contribué aux efforts de guerre de leurs pays respectifs.

La guerre a mobilisé toutes les composantes de l’architecture. Elle a induit des innovations radicales grâce à des nouveaux matériaux et à de nouvelles manières de produire. L’extension de la guerre aérienne a contribué à rapprocher la guerre des villes et à l’éloigner du front. Les architectes ont ainsi participé à l’élaboration de nouvelles stratégies d’attaque et de défense; ils ont conçu et construit des usines en réponse aux besoins pressants de la production, et des habitations ouvrières. Volet plus sombre de leur activité pendant que certains construisaient des camps de concentration, du côté de l’Axe, ou prenaient leur part dans l’occupation, d’autres contribuaient, du côté des Alliés, à préparer la destruction des villes.

Au fil d’une vingtaine de thèmes, l’exposition propose un parallèle entre les différents théâtres de la guerre, confrontant les projets entrepris en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, au Japon, aux États-Unis et en URSS. Elle présente plus de 300 œuvres originales, provenant entre autres de l’Akademie der Künste à Berlin, de l’Art Institute of Chicago, de l’Architekturmuseum à Munich, de la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine à Paris, du Centre Canadien d’Architecture (Montréal), de la Cité de l’architecture & du patrimoine à Paris, de la Fondation Le Corbusier, et du Musée d’histoire contemporaine à Paris, du Museum of Modern Art à New York, du Royal Institute of British Architects et du Victoria and Albert Museum à Londres, et enfin du musée d’architecture Chtchoussev à Moscou.

PARCOURS DE L’EXPOSITION

Des documents filmés des archives Gaumont Pathé rythment un parcours qui permet la découverte d’affiches imprimées par les belligérants, de dessins, de maquettes, d’ouvrages et de revue permettant de mesurer l’ampleur et la diversités des situations dans lesquelles l’architecture s’est trouvée engagée. Une attention particulière est portée au destin des architectes français sous l’Occupation et à la Libération, rendant compte des projets les plus ambigus et aussi d’expériences comme celle de la captivité en Allemagne.

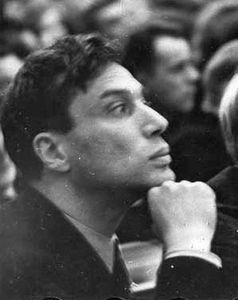

Le parcours débute avec une galerie de portraits présentant 40 des principaux protagonistes, en uniforme ou en civil, des criminels comme Albert Speer aux résistants, et l’arc temporel du récit, de la guerre d’Espagne, laboratoire du conflit mondial, aux ultimes raids sur le Japon. S’enchaînent ensuite une série de récits présentés de façon comparative dans une confrontation des politiques et des projets élaborés par les deux camps en présence.

L’intensité des destructions infligées aux villes par les bombardements est évoquée par les affiches destinées aux populations civiles tentant de survivre dans les décombres, tandis que les architectes deviennent au travers de leurs croquis les mémorialistes des combats, quant ils ne sont pas engagés dans la protection des monuments historiques, qui aboutit à la création d’étranges empilements de sacs de sables.

La guerre affecte aussi la sphère de l’habitation et conduit à ce qui est sans doute la première formulation d’une architecture durable, économe en énergie et fondée sur le recyclage. Le poêle à combustibles pauvres de Jean Prouvé et les maisons « Murondins » de Le Corbusier s’inscrivent dans cette préoccupation, pendant que des gammes d’objets adaptés sont produites aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

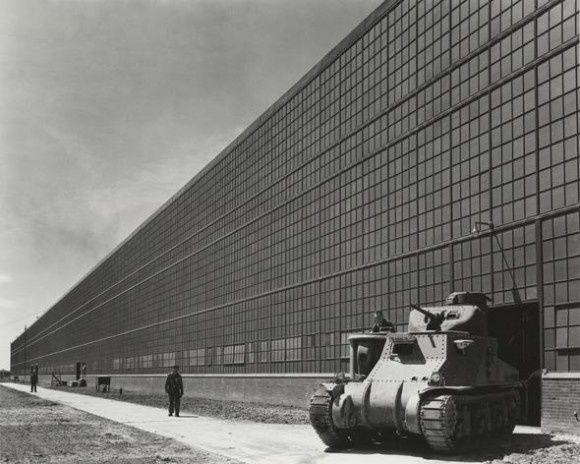

Au front des combats s’ajoute celui des usines, et la guerre voit le lancement de programmes gigantesques pour leur construction, comme ceux que réalise Albert Kahn aux États-Unis. Les Allemands enterreront leurs usines à partir de 1944, imaginant d’étonnants labyrinthes souterrains. En France, si Auguste Perret édifie la monumentale usine d’Issoire, Le Corbusier ne parvient pas à construire son usine «verte» destinée à la production de munitions. À la porte de beaucoup d’usines, notamment américaines, des cités ouvrières modernes, impensables jusque là, sont réalisées par Richard Neutra ou Louis I. Kahn, pendant que Prouvé élabore les logements des ouvriers d’Issoire.

Le parcours se poursuit avec l’évocation de la participation des architectes aux combats, notamment au travers de l’invention des systèmes de préfabrication exigés par une guerre impliquant une grande mobilité des troupes et des équipements. Si Norman Bel Geddes va jusqu'à concevoir des tanks carénés, Buckminster Fuller et Konrad Wachsmann imaginent des constructions transportables d’un raffinement poussé. Le système Mero, inventé pour les besoins de la Luftwaffe, et présenté avec des éléments grandeur nature, connaîtra un succès mondial après 1945. En regard de ces techniques légères, les chantiers des fortifications comme le mur de l’Atlantique occupent certaines agences.

Un enjeu particulièrement important pour la France est celui de la captivité de plusieurs centaines d’architectes, regroupés en Prusse orientale, entre 1940 et 1944, dans une sorte d’École des Beaux-Arts, où ils dessinent inlassablement sous la conduite d’Henry Bernard, des projets exposés à Paris, dont certains sont présentés pour la première fois.

Dans une guerre transformée par l’usage massif de l’aviation, des architectes britanniques, comme Berthold Lubetkin, ou allemands, comme Friedrich Tamms, conçoivent des abris pour la population civile, parfois couplés à des batteries anti-aériennes. Leurs étonnants dessins sont confrontés à ceux que certains de leurs collègues élaborent pour camoufler les forces armées et les villes, afin de détourner les bombes. Cette utilisation de la « magie », selon les termes de Salvador Dalì, conduira certains d’entre eux à retrouver par la suite le sens de la couleur.

La guerre est marquée aussi par la réalisation d’installations géantes, dont l’extension territoriale est considérable. Ces macro-projets mobilisent l’effort de centaines d’architectes, qu’il s’agisse d’abriter des dizaines de milliers d’officiers, comme au Pentagone de Washington, ou d’organiser selon un plan d’urbanisme très élaboré, comme à Auschwitz, la production chimique, en mettant en œuvre dans le même temps l’extermination industrielle des Juifs.

Plus directement liés à l’armement, des sites comme ceux de l’usine atomique d’Oak Ridge aux États-Unis ou de la base de fusées de Peenemünde en Allemagne, sont conçus avec un étonnant souci de la perfection visuelle.

Les architectes mettent aussi au service de la propagande leur compétence en matière de communication et d’expression graphique. Si Bel Geddes rend compte des batailles navales dans le Pacifique avec d’étonnantes photographies de maquettes pour lesquelles il construit des centaines de navires miniatures dont certains sont exposés, Constantinos Doxiadis documente quant à lui dans un extraordinaire ouvrage illustrés les destructions affectant la Grèce.

Non contents de planifier méthodiquement la transformation de l’Europe de l’Est en colonie agricole, les nazis s’efforcent, sur le front occidental, de remodeler les territoires lorrains qu’ils ont réannexés. En 1943, ils dynamitent une partie du centre de Marseille, justifiant leur destruction par l’existence d’un plan d’Eugène Beaudouin pour leur modernisation. Ce plan et les entretiens filmés avec les protagonistes des deux pays sont présentés.

Épisode essentiel des débuts de l’après-guerre, le procès de Nuremberg se déroule dans une salle d’audience conçue par le paysagiste Dan Kiley, que des documents des archives américaines évoquent. Mais la préparation du renouveau des villes et des bâtiments n’a pas attendu ce moment cathartique, et les recherches de Louis Kahn ou de Mies van der Rohe quant aux solutions pour le futur sont présentées, ainsi que les plans élaborés sous Vichy pour la reconstruction des villes françaises. Ceux-ci procèdent selon les cas d’un régionalisme conforme à l’idéologie pétainiste, comme à Gien, dont la maquette originale est exposée, d’un fonctionnalisme à peine déguisé, comme à Tergnier, ou d’une démarche moderne et monumentale, comme dans le projet de Perret pour Amiens.

Au lendemain des combats, un double travail est entrepris, sur lequel se conclut l’exposition. Il s’agit tout d’abord de condenser dans des monuments la mémoire des affrontements et des massacres, ainsi que les projets soviétiques ou italiens le proposent, d’étranges convergences formelles se révélant au passage pour les premiers avec certains projets nazis. En France, André Bruyère, à peine rescapé des camps, en organise la remémoration. En parallèle, le recyclage des matériels et des technologies de guerre occupe des Américains comme Buckminster Fuller ou Bruce Goff, et des Britanniques comme Ernö Goldfinger. Le parcours aboutit ainsi à une réflexion sur le legs matériel et spirituel d’une des épreuves les plus douloureuse de l’histoire de l’humanité.

Photo 1 : Chrysler Tank Arsenal, Warren township, par Albert Kahn Associates et Chrysler Corporation, 1941. Photographie par Hedrich-Blessing. © Chicago History Museum, HB-06539-C

Informations pratiques

Cité de l’architecture & du patrimoine Galerie des expositions temporaires

1 place du Trocadéro Paris 16e

Ouvert tous les jours de 11h à 19h, le jeudi jusquʼà 21h

Fermeture le mardi.