Un nouvel AMI « énergies renouvelables »

Le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, le Ministère du redressement productif et le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que le Commissaire général à l’Investissement ont lancé un appel à manifestations d’intérêt (AMI) « énergies renouvelables » dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) piloté par l’ADEME pour le compte de l’État.

L’objectif de cet appel à manifestations d’intérêt (AMI) est d’accompagner le développement de projets dans le domaine des énergies renouvelables : photovoltaïque, solaire thermique, éolien et froid renouvelable ainsi que de projets d’hybridation des différentes sources renouvelables.

L’ADEME a lancé en 2009, 2011 et 2012 des AMI spécifiques à différentes filières renouvelables (énergies marines, photovoltaïque, photovoltaïque à concentration, solaire thermique, solaire thermodynamique, éolien, géothermie). Ces AMI ont donné lieu à un certain nombre de projets soutenus. L’objectif de ce nouvel AMI est de soutenir des projets en complément de ceux qui l’ont été jusqu’à présent, mais également de couvrir deux nouvelles thématiques, que sont l’hybridation des différentes sources renouvelables et le froid renouvelable.

Ce nouvel AMI vise principalement cinq axes :

§ Axe 1 : Hybridation multi-EnR (incluant l’hybridation d’EnR avec des énergies fossiles)

o Centrales EnR électriques hybrides et contrôlables La non contrôlabilité de certains modes de production d’énergie renouvelable constitue un

frein majeur à leur intégration massive dans le mix énergétique.

En tant qu’infrastructure permettant la mutualisation et le contrôle des sources de productions réparties, le développement des réseaux intelligents, associés ou non à du stockage, peut apporter une solution technique et organisationnelle au problème de l’intégration systémique des énergies renouvelables. Cependant, cette approche nécessite la mise en place d’interactions entre de nombreux acteurs et d’une réglementation en cours d’adaptation.

Pour s’affranchir de cette complexité organisationnelle, l’hybridation de plusieurs sources d’énergies (éolien, PV, biomasse, hydro,...) et d’éventuels moyens de stockage, constitue une solution alternative à la précédente.

Les projets attendus viseront donc la fourniture au moindre coût, d’une électricité renouvelable garantie. Il s’agira de mettre en œuvre, en amont du point d’injection, plusieurs moyens de production d’énergie dont une part significative devra être d’origine renouvelable au sein d’un système apportant la meilleure garantie de fourniture d’énergie et de services systèmes. Ils s’attacheront à valoriser la chaleur fatale éventuelle produite par la centrale.

Les développements pourront notamment porter sur :

· L’adaptation des moyens de production en vue de faciliter leur hybridation,

· Le développement d’interfaces électroniques et d’algorithmes de contrôle commande permettant une gestion optimisée des équipements,

· En tant que zones disposant d’un accès au réseau favorable, les friches industrielles (bassins miniers, sidérurgique, etc...) pourront constituer des sites de prédilection pour la réalisation des démonstrateurs.

Dans cet AMI, l’hybridation des sources EnR est envisagée prioritairement sous l’angle de développements et innovations technologiques des moyens de production renouvelables eux-même, afin d’optimiser leur fonctionnement conjoint voire leur couplage avec d’autres sources d’énergies non renouvelables. Les projets proposeront une gestion de cette hybridation en amont du point d’injection sur le réseau de distribution ou de transport. Les projets visant l’agrégation de moyens renouvelables (connectés sur le réseau de distribution) ou le pilotage de la consommation électrique ne sont pas éligibles au présent AMI et seront traités dans les futurs AMI réseaux électriques intelligents.

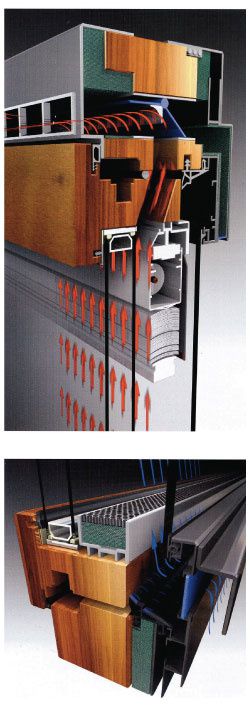

o Hybridation pour la production de chaleur pour les bâtiments

Les performances thermiques des bâtiments basse-consommation permettent d’envisager

dès aujourd’hui des solutions de chauffage ou ECS 100% renouvelables.

Cependant, si basée sur un unique moyen de production, la fonction chauffage nécessitera un dimensionnement pleine puissance pour un usage saisonnier. La problématique soulevée est alors celle de l’amortissement des équipements et du coût global de fourniture.

En hybridant plusieurs sources renouvelables (biomasse, solaire, pompe à chaleur, photovoltaïque), il devient possible d’optimiser les dimensionnements en puissance et de réduire les coûts variables.

Les projets attendus ici, devront donc porter sur le développement et la mise en œuvre de système hybrides renouvelables permettant de répondre au meilleur coût au besoin de chaleur d’un bâtiment ou d’un îlot basse consommation.

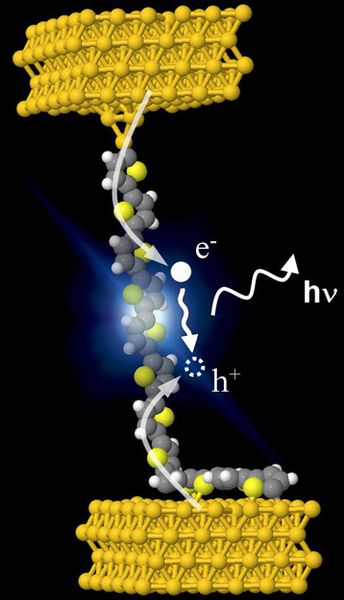

§ Axe 2 : Photovoltaïque

Les démonstrateurs de recherche et plateformes technologiques d’essais viseront à contribuer à l’accélération de la compétitivité du photovoltaïque et à réduire l’empreinte environnementale des systèmes. Une importance est accordée à la fiabilité des dispositifs et systèmes photovoltaïques développés qui devra être évaluée de façon précise. Les propositions de démonstrateur devront notamment s’inscrire dans au moins une des thématiques suivantes :

o Développement et validation de procédés et équipements innovants de fabrication des matériaux, cellules et modules PV

Les projets ciblés s’attacheront à développer et à valider des procédés de fabrication et des équipements sur des lignes de production complètes ou partielles, à une échelle pré- industrielle, de matériaux actifs ou passifs, de cellules et modules photovoltaïques. Une fois industrialisés, ces procédés permettent d’envisager une baisse significative des coûts de fabrication des modules. Les procédés et équipements devront porter sur les technologies à haut rendement (hors concentration) et les couches minces.

o Expérimentation et validation de systèmes photovoltaïques innovants

Les projets attendus devront expérimenter et valider des composants photovoltaïques BOS (Balance Of System) et/ou des architectures innovantes de systèmes/centrales photovoltaïques permettant de maximiser l’énergie produite et de réduire le coût de production de l’électricité sur le cycle de vie du système, d’améliorer le couplage entre les courbes de production et les courbes de consommation de l’électricité PV, d’améliorer les systèmes d’intégration au réseau et de prévision de la production. Les systèmes photovoltaïques de démonstration pourront être intégrés au bâtiment ou posés au sol.

Les systèmes photovoltaïques de démonstration pourront être intégrés au bâtiment ou posés au sol. L’électricité produite pourra être autoconsommée partiellement ou complètement sur site de démonstration ou injectée en totalité sur le réseau. Les phases allant de la recherche et développement à la pré-industrialisation des composants BOS seront éligibles. Les travaux de développement de modules PV adaptés à des architectures spécifiques de centrales PV sont considérés également comme éligibles.

o Expérimentation et validation de procédés favorisant l’intégration au bâtiment des modules photovoltaïques

Les démonstrateurs expérimenteront, en conditions d’usage réel, des modules ou systèmes photovoltaïques intégrés aux bâtiments qui seront considérés comme produits de construction à part entière (par exemple tuiles ou façades solaires, complexes isolant – module PV, ....). Une fois validés et industrialisés, ces procédés d’intégration permettront de réduire le coût final du système photovoltaïque et contribueront à l’amélioration globale des performances environnementale et énergétique du bâtiment. Les solutions multifonctionnelles intégrant notamment des modules hybrides photovoltaïques et thermiques (PVT) et valorisant l’ensemble de l’énergie produite en maximisant l’autoconsommation sont également visées. Les phases de recherche et développement jusqu’à la pré-industrialisation des composants photovoltaïques et hybrides PVT intégrés au bâtiment sont éligibles.

§ Axe 3 : Solaire thermique

Dans le domaine des technologies et des systèmes solaires thermiques, les démonstrateurs de recherche et les démonstrateurs préindustriels devront permettre une réduction significative des coûts et l’augmentation de la fiabilité des systèmes solaires thermiques. Les thématiques abordées devront être liées au développement de solutions robustes, adaptées aux usages et permettant la mesure des performances du système ainsi que la garantie de celles-ci auprès du maître d'ouvrage.

Les projets se focaliseront préférentiellement sur 2 marchés :

· Solaire thermique pour le bâtiment maximisant les taux de couverture solaire ou EnR. Dans un contexte où la demande en énergie des bâtiments est en forte baisse, l’enjeu est de concevoir et dimensionner des systèmes multi-usages ECS- chauffage et éventuellement climatisation avec stockage pour atteindre des taux de couverture élevés. L’intégration de générateurs d'appoint privilégiant des sources renouvelables est également un axe à étudier.

· Solaire thermique pour process industriels : le développement de composants et systèmes pour cibler un secteur industriel précis (agroalimentaire notamment) est attendu. L’enjeu est de développer des composants low cost et robustes dans le but d'intégrer la chaleur solaire au process industriel. La mutualisation via des réseaux de chaleur industrielle pourra être considérée pour optimiser l’énergie solaire utile.

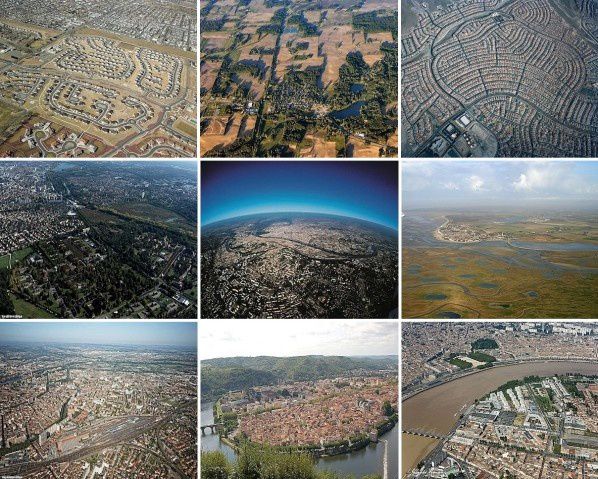

§ Axe 4 : Eolien

Les projets visés devront avoir pour objectif d’améliorer la compétitivité de la filière (diminution des coûts d’investissement, diminution des coûts en exploitation) ou d’améliorer l’intégration de l’éolien dans le paysage énergétique français (réduction des conflits d’usage, intégration des services système), tout en évitant ou réduisant le mieux possible les impacts environnementaux.

L’appel à manifestations d’intérêt cible des composants et/ou machines d’envergure adaptés au marché terrestre (pour des puissances nominales d’éolienne supérieures à 2 MW), insulaire (pour des puissances supérieures à 1 MW), ou au marché de l’éolien en mer (pour des puissances supérieures à 7 MW).

Les démonstrateurs de recherche, les démonstrateurs préindustriels et les plateformes technologiques doivent répondre à au moins l’une des actions de l’un des 3 axes décrits ci- dessous.

o Axe 4.1 : Rotor et chaîne électromécanique

Cet axe concerne les composants entrant directement dans l’optimisation de la courbe de puissance, et qui représentent une part importante de la valeur ajoutée et de l’innovation technologique. L’axe inclut les actions suivantes :

· Conception et systèmes de contrôle des pales de grandes dimensions soumis à des champs de vent non homogènes,

· Chaînes électromécaniques adaptatives, permettant d’optimiser le productible en régime de fonctionnement non stationnaire (inclut l’instrumentation, le contrôle de la génératrice ou du multiplicateur, ou le contrôle de l’orientation des pales ou de la nacelle),

· Chaînes électromécaniques à maintenance simplifiée et minimisant le besoin en terres rares, en particulier pour l’éolien en mer,

· Procédés et lignes de fabrication ou process industriels, de manière à produire en grande série des pales de nouvelles générations (faible signature radar, pales éco- conçues).

- Axe 4.2 : Intégration et Services

- Cet axe concerne l’insertion des éoliennes dans un système électrique et dans un tissu

sociétal et économique :

· Dispositifs électrotechniques de la chaîne de conversion contribuant à la sécurité du réseau électrique,

· Techniques ou technologies favorisant la cohabitation des radars et des éoliennes, en adaptant les systèmes d’observation radar.

o Axe 4.3 : Eolien en mer de forte puissance (>7MW)

· Conception optimisée de l’ensemble turbine + fondation (prise en compte des modes vibratoires spécifiques, dimensionnement optimisé de la fondation),

· Développement et opération des fondations de l'éolien en mer (reconnaissance géophysique, monitoring des fondations, monitoring du récif artificiel).

o Prise en compte des impacts environnementaux et sociétaux

Les projets devront réaliser les analyses du cycle de vie des composants/machines développés. Une attention particulière devra être accordée aux bilans économiques et sociaux.

Les points suivants seront pris en considération dans l’évaluation des projets :

· Proposer des méthodes et/ou outils pour faciliter l’intégration environnementale des projets,

· Développer des méthodes innovantes pour améliorer l’acceptabilité des parcs éoliens,

· Quand le projet s’y prête, éviter les conflits d’usage (concertation et engagement des parties prenantes, mesures de compensation) et mettre en œuvre des synergies (par exemple en mer : exploitation conjointe de la ressource énergétique et de la ressource halieutique ; sur terre : exploitation des capacités potentielles d’observation météorologique des éoliennes pour améliorer les prévisions météorologiques utiles aux différentes parties prenantes).

§ Axe 5 : Froid renouvelable

La production de froid devient un poste de consommation important dans les DOM-COM et le sud du territoire métropolitain, particulièrement dans le secteur tertiaire. Elle est essentiellement effectuée par des appareils individuels d’efficacité aléatoire et avec des impacts environnementaux significatifs (CO2, gaz frigorigènes).

Les projets de démonstration attendus devront traiter au moins un des thèmes suivants :

o Le développement de système de production de froid haute performance à partir d’une source chaude renouvelable ou fatale (froid renouvelable) qu’ils soient individuels, collectifs ou adaptés à des réseaux de froid,

o Le développement de briques technologiques pour les SWAC (Sea-water air conditioning), dans l’objectif d’abaisser les coûts,

o L’optimisation des coûts de revient dans une optique de valorisation bi/tri-énergie (chaleur, froid et éventuellement électricité). L’intégration de stockage de chaleur ou le développement de système de régulation de l’énergie sur les systèmes bi/tri-énergies sur les réseaux de chaleur sont des pistes identifiées.

La taille minimale des projets attendus est de 3 M€, excepté pour le solaire thermique et l'hybridation dans le bâtiment où ce seuil est fixé à 1,5 M€.

La date limite de dépôt des dossiers est le 2 octobre 2015. Deux clôtures intermédiaires seront effectuées les 3 septembre 2014 et 3 mars 2015.

1ère clôture

|

2ème clôture

|

Clôture finale

3 septembre 2014

|

3 mars 2015

|

2 octobre 2015

CRITÈRES DE SÉLECTION

Seront instruits en priorité les projets dont le montant total des dépenses proposées est supérieur à 3 M€, excepté pour les projets sur bâtiments (Axe 1, sous axe hybridation pour bâtiment ; Axe Solaire thermique) où ce seuil est fixé à 1,5 M€. Les projets de taille inférieure à ces montants pourront être orientés vers d’autres dispositifs de soutien public.

Ne seront pas recevables pour l’ensemble des interventions de l’ADEME :

· Les projets couvrant d'autres thèmes que ceux traités dans cet AMI,

· Les projets incomplets ou ne respectant pas les formats de soumission.

Les projets seront sélectionnés sur la base des critères suivants :

Contenu innovant

· Développement de nouveaux produits ou services, à fort contenu innovant et valeur ajoutée, conduisant à une mise sur le marché et à la génération de résultats à un terme proche de la fin du projet,

· Comparaison des innovations technologiques ou non-technologiques (offre, organisation, modèle d’affaire) proposées à un état de l'art international,

· Pertinence du choix de l’échelle au regard d’un développement industriel et commercial ultérieur (ex. taille des démonstrateurs suffisamment significative pour que les résultats technologiques, organisationnels et économiques puissent constituer de réelles preuves de faisabilité et de pertinence au regard des enjeux et des objectifs à atteindre).

Impact commercial et financier du projet

· Pertinence des objectifs commerciaux : les produits et services envisagés, les segments de marchés visés, l’analyse du positionnement des différents acteurs sur ces marchés et l’intérêt manifesté par les utilisateurs potentiels et leur implication aux stades de la conception ou du développement de ces nouveaux produits ou services,

· Qualité du modèle économique, du plan d’affaires et du plan de financement, démontrant notamment un retour sur investissement satisfaisant pour les partenaires et l’Etat, via la capacité à rembourser les avances remboursables,

· Capacité de valorisation des travaux du projet notamment en termes de propriété intellectuelle (brevets, licences...).

Impact environnemental du projet

· Pertinence du projet par rapport aux enjeux environnementaux et énergétiques (éléments de quantification des bénéfices par rapport à l’existant, perspectives de nuisances et de bénéfices...),

· Qualité du plan d’évaluation environnementale (bilan gaz à effet de serre, bilan énergétique, analyse de cycle de vie...).

Impact économique et social du projet

· Perspectives de création, de développement ou de maintien d’activité pendant et à l’issue du projet pour les principaux bénéficiaires : implantation(s) et chiffre d’affaire concerné à l’horizon 2020,

· Perspectives de création ou de maintien de l’emploi : emplois directs et indirects à l’horizon 2020 (localisation et ETP),

· Pertinence du projet par rapport aux enjeux sociaux et sociétaux (acceptabilité de sites ou de produits, impacts sanitaires, sécurité, qualité de vie, insertion...).

Impact sur l’écosystème d’innovation et de compétitivité · Pertinence du projet par rapport aux enjeux industriels (impact sur la filière, influence sur la création d’acteurs plus importants ou plus compétitifs...),

· Intégration dans des réseaux pertinents (liens avec pôles de compétitivité, pôles de recherche...) et, le cas échéant, soutien de collectivités territoriales,

· Complémentarité avec d’autres projets déjà sélectionnés, notamment dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir,

· Intérêt des bénéfices attendus du projet, directs et induits, pour l’écosystème, au-delà des bénéfices pour les porteurs de projet.

Qualité de l’organisation du projet · Pertinence du partenariat (nombre de partenaires adéquats, complémentarité, synergie et valeur ajoutée des partenaires, ...),

· Gouvernance, gestion et maîtrise des risques inhérents au projet, par exemple, degré d’avancement du projet d’accord de consortium,...,

· Adéquation du programme de travail et du budget avec les objectifs du projet (définition des jalons, des résultats intermédiaires et des livrables),

· Localisation territoriale des travaux, y compris des tâches sous-traitées, · Solidité du plan de financement du projet et robustesse financière des partenaires, notamment capacité financière à mener le projet.

Impact de l’intervention publique

· Caractère incitatif de l’intervention,

· Effet d’entraînement de l’intervention publique : effet de levier du PIA et ratio de financements privés sur financements publics.

Enfin, les documents attendus apporteront suffisamment de précision dans les références et les arguments pour permettre d’évaluer sérieusement les aspects techniques et scientifiques, la justification des coûts du plan de travail ainsi que les perspectives industrielles et commerciales.