Un besoin urgent de logements abordables

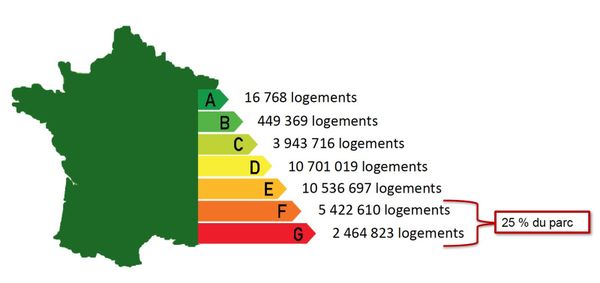

Une enquête du CREDOC, Centre de Recherche pour l'Etude et l'Observation des Conditions de Vie, sur les «Conditions de vie et Aspirations» de la population, laquelle réalisée en face-à-face, deux fois par an depuis 1978, auprès d’un échantillon représentatif de 2 000 personnes montre que la crise du logement, pénurie de construction, flambée des prix de l’immobilier constituent les questions majeures concernant la situation du logement et elles reviennent régulièrement au cœur du débat public. Longtemps les politiques du logement ont focalisé leur attention sur l’accession à la propriété. Mais parce que les attentes des différentes classes d’âge ou catégories sociales sont très diverses et parce qu’il faut composer avec la réalité d’un marché immobilier devenu inaccessible pour beaucoup, les attentes de nos concitoyens vis-à-vis des pouvoirs publics sont multiples, ainsi que le révèle cette nouvelle étude menée par le CRÉDOC pour le Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité. Une action de l’Etat est attendue pour soutenir l’accès à la propriété mais aussi pour développer le logement social, aider les jeunes actifs à se loger, aider à la rénovation des logements anciens, etc.

Des attentes très nombreuses

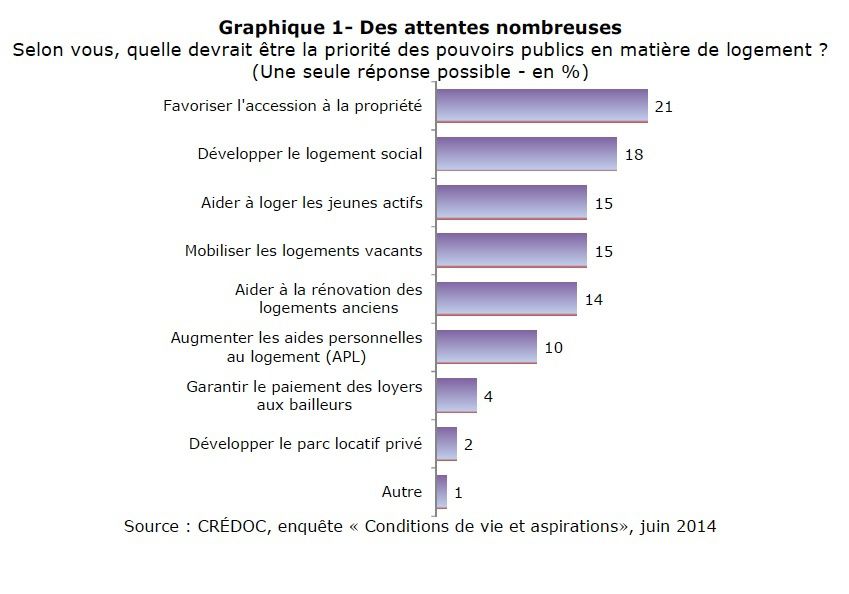

Classes moyennes dans l’incapacité d’accéder à la propriété, catégories modestes accablées par des charges de logement trop lourdes, jeunes ne pouvant accéder à l’autonomie résidentielle et à l’emploi, déficit de construction, frein à la mobilité résidentielle et professionnelle : nombreux sont les problèmes soulevés par la question du logement en France aujourd’hui. La population semble d’ailleurs partagée quant aux priorités que les pouvoirs publics devraient se fixer. 21% attendent que soit soutenue en priorité l’accession à la propriété. Une proportion presque aussi importante (18%) souhaite le développement du logement social, 15% évoquent l’aide aux jeunes actifs, 15% recommandent la mobilisation des logements vacants, 14% privilégient l’aide à la rénovation des logements anciens, et 10% l’augmentation des aides personnelles. Finalement seuls le développement du parc locatif privé et l’action pour garantir le paiement des loyers semblent moins urgents.

> Les dispositifs d’aide à l’accession à la propriété sont attendus par les publics déjà prêts à sauter le pas

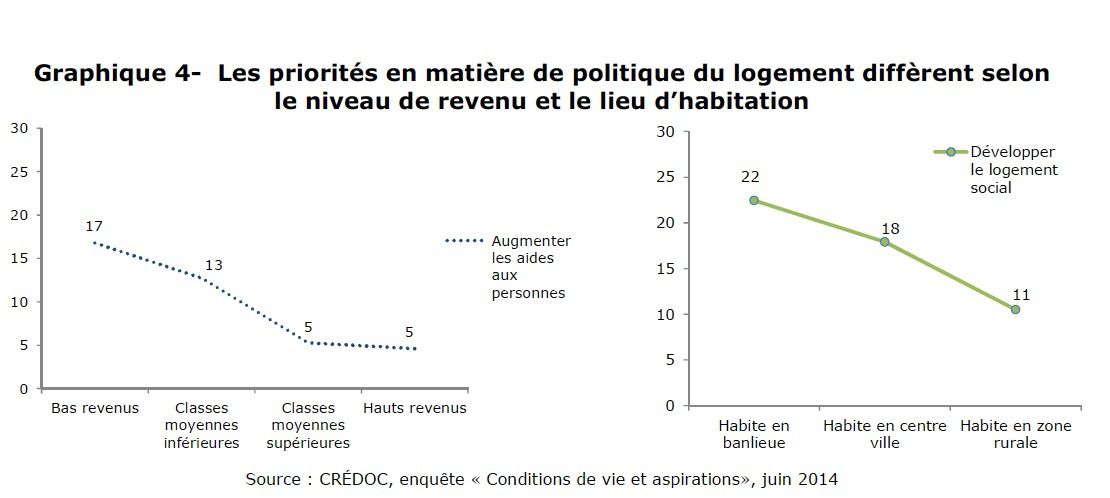

La multiplicité des priorités reflète à fois la diversité des attentes et des situations de chacun. Les dispositifs d’accession à la propriété sont jugés plus prioritaires par les classes moyennes supérieures, les personnes en couple et celles ayant entre 25 et 39 ans. Le souhait de devenir propriétaire est souvent lié à la présence d’enfants ou au projet de construction d’une famille. Mais depuis quelques années l’augmentation des prix de l’immobilier est telle qu’il devient quasi impossible aux personnes seules d’acheter leur logement (les couples bi- actifs représentent aujourd’hui 62% des accédants à la propriété contre 35% en 1990). Les bas revenus, les classes moyennes inférieures et les jeunes ont également de plus en plus de mal à devenir propriétaires. Et finalement, ce sont les personnes déjà prêtes à acheter qui réclament le plus une action de l’Etat pour les aider dans le domaine.

> Le besoin de logements abordables

Peu nombreux sont les locataires (du parc social ou du secteur libre) qui n’envisagent pas l’idée de devenir un jour propriétaire. Mais la contrainte financière est très forte : 22% d’entre eux indiquent que le principal levier qui les inciterait à acheter un logement serait de disposer de revenus plus importants, 23% disent, en miroir, que l’élément déclencheur pourrait être une baisse des prix d’achat des logements et les locataires du parc social soulignent que des conditions de crédit plus favorables pourraient jouer. Rappelons que le parc locatif est de plus en plus marqué sociologiquement : il accueille de plus en plus de ménages jeunes, célibataires, disposant de revenus modestes, de familles monoparentales, etc. Alors qu’en 1970, les locataires avaient à peu près le même niveau de vie que les propriétaires, leur revenu est aujourd’hui inférieur de 38% à celui des propriétaires (Friggit 2013). Le mouvement d’accession à la propriété qui s’est mis en place au cours des 40 dernières années s’est fait de manière hétérogène : la catégorie des locataires s’est peu à peu vidée de ses membres les plus aisés, ceux qui ont pu accéder à la propriété malgré l’envolée des prix de l’immobilier. Les jeunes semblent les plus nombreux à désirer acquérir un logement (80% seraient incités à acheter un logement avec une des propositions contre seulement 31% des 70 ans et plus, cf. graphique 2), mais ils sont les plus freinés par les contraintes financières (29% expliquent qu’ils sauteraient le pas s’ils avaient une augmentation de revenu et 22% si les prix diminuaient).

La baisse des capacités financières des locataires conjuguée à l’augmentation des prix quasi continue rend l’accession à la propriété quasi inaccessible aujourd’hui aux locataires. Cela explique probablement que les Français ne placent plus cet objectif comme le seul à atteindre par les pouvoirs publics. Une étude récente du CREDOC rappelle à ce sujet que 81% de la population estiment qu’il est plus important que « tout le monde puisse disposer d’un logement confortable pour un coût raisonnable », plutôt que « tout le monde puisse devenir propriétaire de son logement » (opinion partagée seulement par 19% de nos concitoyens, cf. Babès et al.).

Le soutien au logement social arrive ainsi en deuxième position des priorités à donner à la politique du logement (18% des réponses, cf. graphique 1). Il est même placé en tête des priorités par les plus de 60 ans, les personnes seules, les retraités, les bas revenus, les habitants de l’agglomération parisienne et les locataires — qu’ils logent actuellement dans le parc privé ou social. Il est également très souvent cité par les personnes habitant en banlieue. Les aides à la personne sont placées au premier rang des priorités par les bas revenus, pour qui le logement est devenu un poste budgétaire très lourd (il accapare 48% des revenus des 25% des locataires du parc privé les plus pauvres). Les APL sont de fait très bien connues par le grand public (plus de huit personnes sur dix les connaissent très bien ou assez bien) alors que les autres aides sont moins largement identifiées (par exemple 53% des interviewés connaissent le prêt à taux zéro, qui est bien connu par les accédants mais moins bien par les catégories modestes auquel il est destiné, et seuls 14% des Français connaissent l’éco prêt à taux zéro). L’aide aux jeunes actifs est souvent citée (28%) par les étudiants, premiers concernés. L’aide à la rénovation des logements anciens est plus particulièrement évoquée par les habitants de zone rurale (18%).

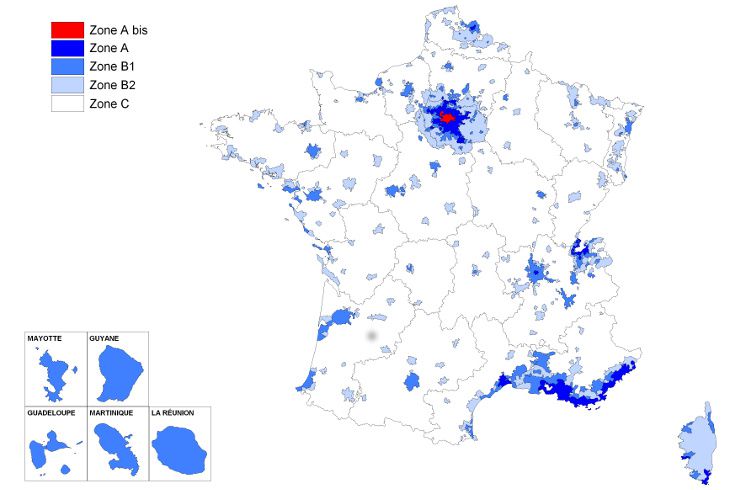

> Ne négliger aucun territoire

Multiplier les axes d’action pour répondre à des attentes très diverses, mais aussi couvrir tout le territoire. Les Français attendent de la puissance publique qu’elle répartisse ses efforts uniformément dans les centres-villes, les banlieues, les quartiers sensibles et les zones rurales. On notera que les zones urbaines sensibles, dans lesquelles vivent 7,5% de nos concitoyens, recueillent 23% des suffrages, signe que l’opinion est attentive à ces espaces urbains. Une étude menée par le CRÉDOC pour la DGCS montre en effet que le logement arrive en deuxième place des actions attendues vis à vis des pouvoirs publics pour renforcer la cohésion sociale.