« Objectifs 500 000 » favoriser une approche en coût global centrée sur l'usage

La Fédération CINOV qui regroupe 14 syndicats et 17 fédérations régionales des métiers de la prestation intellectuelle du conseil, de l'ingénierie et du numérique, a souhaité contribuer à la réflexion stratégique « Objectifs 500 000 » menée par la ministre du logement, Cécile Duflot, avec 5 propositions.

La Ministre du logement, Cécile Duflot réunit depuis plusieurs semaines les principaux acteurs du logement et du bâtiment afin de recueillir leurs propositions visant à accélérer la construction et la rénovation de logements pour atteindre d’ici 2017, le double objectif de 500 000 logements construits et rénovés. La Fédération CINOV, qui regroupe 14 syndicats professionnels de l’ingénierie, du conseil et du numérique, et 17 chambres régionales, participe aux travaux et apporte, en 5 propositions présentées ici, sa contribution issue de l'expérience de terrain de ses membres, et de la complémentarité entre ses secteurs professionnels.

- La 1ère proposition consiste en la création d’un référentiel qui favoriserait une approche en coût global centrée sur l'usage.

En premier lieu, CINOV rappelle que la construction de logements exige d’intégrer non seulement la question des coûts, mais aussi celle des délais et de la qualité du service qui sera proposé aux usagers finaux.

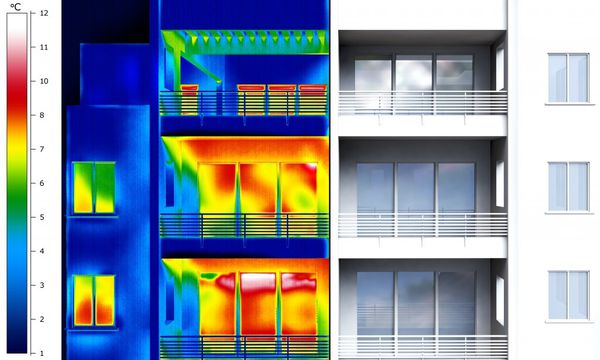

Cette première proposition se fonde sur un constat partagé : en neuf comme en rénovation, réduire le coût d’un logement à son évaluation au moment de la livraison conduit dans le mur. La seule issue pour que « se loger » coûte moins cher est l’approche globale, qui intègre l’analyse des coûts dans la durée. Il est donc illusoire d’abaisser le coût de l’ouvrage lors de sa livraison si tous les coûts d’exploitation et de vie du bâtiment ne sont pas anticipés et maîtrisés. La fédération CINOV rappelle que si les études amont représentent 10% du coût immédiat en moyenne, elles ne pèsent plus guère que 2% ramenées au coût global. De plus, les choix opérés lors de ces dernières engagent 90% du coût global des opérations. Il est donc essentiel d’accorder à la conception l’attention qu’elle mérite, tant en termes de délais que de financement. »

Autre réalité, pour mieux anticiper, les études amont peuvent et doivent prévoir l’adaptabilité (notamment au vieillissement de la population, aux nouveaux usages et modes de vie...) des ouvrages dès la conception.

Pour toutes ces raisons, CINOV propose de réaliser un référentiel qui serait un véritable guide d’utilisation à l’intention des maîtres d’ouvrage leur permettant ainsi de mieux évaluer et comparer les coûts globaux des projets. Un tel outil devrait intégrer des éléments centrés sur l’usage, pour qu’il puisse être utilisé par le plus grand nombre de professionnels. Il servirait de guide de bonnes pratiques, de diagnostic d’évaluation lors de la prescription de travaux et d’outil pour l’accompagnement dans la rédaction de cahier des charges. Il servirait également de base à un diagnostic d’adaptabilité, qui permettrait de vérifier si le logement est adapté ou adaptable. Il aurait donc aussi un objectif d’information de l’usager, l’adaptabilité pouvant être un critère d’achat pour de jeunes retraités.

- La deuxième proposition est basée sur la conception des constructions évolutives aussi bien en termes de bâti que d’usage.

La Fédération CINOV préconise l’optimisation du foncier et les logements dans la durée par le développement de programmes de logements prenant mieux en compte la mixité et la convertibilité des fonctions.

En effet, les besoins changent selon les périodes de vie, les usages, les avancées technologiques, les mutations des entreprises. Une crèche peut redevenir un logement ou un local commercial, un logement pour 6 personnes peut être divisé en logements pour deux familles, un hôtel peut se transformer en résidence pour personnes âgées... Figer la fonction d’un local, d’un immeuble, expose le maître d’ouvrage à des risques financiers : aux premiers besoins d’adaptation, les travaux de réaménagement peuvent être conséquents, alors que prévoir une structure évolutive souple permet de s’adapter aux évolutions, y compris les plus imprévisibles. Pour autant, cette évolutivité ne s'appuie pas forcément sur des partis constructifs légers et/ou démontables. CINOV estime que l’on pourrait donc concevoir, par exemple, des immeubles/résidences modulables avec des espaces de vie mutualisés (chambres d’amis, salles de réception ...) permettant de répondre aux exigences irrégulières, aux familles recomposées etc. et, dans ce même esprit, concevoir des habitations modulables.

- La troisième proposition est axée sur l’amélioration de la coopération des acteurs professionnels.

L'utilisation plus fréquente de la « maquette numérique » démontre la nécessité de faire évoluer nos méthodes et outils de travail. CINOV propose d’accroitre et d’améliorer les collaborations entre les professionnels de la chaîne de la construction, en redonnant à l’ingénierie son rôle d’acteur de l’innovation.

- La quatrième se porte sur la mise en œuvre d’un pacte avec les assureurs en faveur de l’innovation.

Les changements de pratiques et de cultures professionnelles deviennent les fondamentaux de l’univers de la construction. Dès lors, les assureurs doivent aussi contribuer à faire bouger les lignes et nous souhaitons négocier avec eux une gestion plus appropriée des risques inhérents aux innovations.

- Enfin, la dernière proposition serait de limiter le périmètre de l’ingénierie publique et préciser les complémentarités entre ingénierie publique et privée.

Face au retrait des services d’ingénierie déconcentrés de l’Etat, de nombreuses collectivités créent des agences techniques, des SPL... pour recréer des services techniques publics de proximité. Aussi, assiste-t-on à cette situation paradoxale où l’on crée plus de structures publiques, génératrices de plus de dépenses publiques, pour s'affranchir des règles de l'achat public... ce qui conduit à faire concurrence à des ingénieries privées installées et performantes, qui elles respectent les règles d'achat voulues par les pouvoirs publics. Pour autant, cette ingénierie publique de proximité peut remplir une fonction essentielle de capitalisation et de conseil dans les phases amont d'un projet. CINOV propose donc de délimiter clairement le périmètre d’intervention de l’ingénierie publique et de réunir rapidement les acteurs concernés pour mettre en place les conditions d’une complémentarité riche et productive entre ingénierie publique et privée. Cela afin de mettre en place une ingénierie accessible par l’ensemble des maîtres d’ouvrage leur permettant d’être conseillés pour produire mieux et moins cher.