Les splendeurs de Volubilis ensorcellent les antres du MUCEM…

Grâce au prêt exceptionnel d’une partie des trésors nationaux de la collection de bronzes antiques du Maroc découverts à Volubilis, le MuCEM présente l’un des aspects majeurs du bassin antique méditerranéen. Fruit d’une convention signée entre le royaume du Maroc et le gouvernement français, l’exposition témoigne d’une collaboration étroite entre la Fondation nationale des musées du Maroc et le MucEM.

Les collections de bronzes du musée de Rabat figurent parmi les plus exceptionnelles du monde antique méditerranéen. Bien que découverts, pour la plupart, à Volubilis, ils n’ont pas été produits dans cette région de l’Empire romain. Ils témoignent cependant d’une mode -ou de modes- en vogue dans l’Empire romain entre le II è siècle avant J.-C. et le II è siècle après J.-C. Pour autant, nous ne connaissons pas leurs lieux de production, qui peuvent être localisés aussi bien en Italie, en Grèce, qu’en Méditerranée orientale - Turquie, Jordanie - où des ateliers de fabrication ont été découverts à ce jour. Outre leur qualité technique intrinsèque, les bronzes de Volubilis se signalent par une esthétique particulièrement représentative des modèles en cours dans la Méditerranée gréco-romaine.

L’ensemble des bronzes en provenance de Volubilis est mis en espace en regard d’œuvres issues d’autres régions méditerranéennes. Parmi celles-ci, nous avons pu bénéficier des précieuses collections du Louvre, du cabinet des Monnaies, Médailles et Antiques de la Bibliothèque nationale de France, du musée de l’Ephèbe d’Agde et du musée départemental Arles antique. Elles illustrent magistralement le langage commun des élites méditerranéennes de l’Antiquité.

Il s’agit bien là d’un témoignage de ce bassin de civilisation qu’est la Méditerranée à l’époque antique : un vaste espace ouvert où les hommes circulent depuis le premier millénaire avant J.-C. de Tyr à Carthage, de l’Asie Mineure aux confins atlantiques en passant par la Mer Noire, de Phocée à Marseille, de Milet à Olbia, de Théra à Cyrène…

Photo: Buste de Juba II, vers 25 av. J.-C., Musée Archéologique de Rabat

SPLENDEURS DE VOLUBILIS jusqu’au 25 AOÛT 2014

L’art n’est pas figé, il est en mouvement, il se nourrit d’influences nombreuses et sa fonction dépend de l’époque et du contexte. dans un bassin méditerranéen antique où Rome étend sa domination, les hommes, les marchandises, les goûts et les esthétiques circulent, se mélangent et s’imposent. Volubilis, site archéologique classé au patrimoine mondial de l’UNeSCO, offre un exemple saisissant de l’hellénisation des goûts et des arts officiels dans l’empire romain.

Sous la direction de Myriame Morel-Deledalle, conservatrice du patrimoine, le Musée archéologique de Rabat prête au MuCEM une série de statues de bronze datant du IIe siècle av. J.-C. au IIe siècle apr. J.-C. Avec la participation de la Bibliothèque nationale de France, du musée du Louvre, du musée d’Agde et du Petit-Palais, l’exposition Splendeurs de Volubilis consacre la vocation du MuCEM à rassembler en un lieu symbolique les cultures et les trésors patrimoniaux du pourtour méditerranéen. Le visiteur est ainsi plongé dans l’antique Maroc, nommé royaume de Maurétanie sous la domination des Romains. Volubilis fut un avant-poste important de l’Empire romain et a été ornée de nombreux beaux monuments témoins de la romanisation de la cité. L’archéologie nous a révélé une statuaire qui témoigne de l’hellénisation des goûts et des arts autour de la Méditerranée antique. À l’image de son roi Juba II, issu de la dynastie numide mais élevé à Rome, éduqué aux arts grecs, marié à une Égyptienne et placé à la tête de la Maurétanie par Auguste, cette exposition propose de montrer que la Méditerranée est un carrefour des peuples, de l’art et des esthétiques et favorise les échanges entre les nombreuses provinces de l’Empire romain.

Cette circulation du « beau », de ses influences, de ses références et de ses techniques s’illustre par une série de statues de bronze retrouvées dans la cité antique de Volubilis. Comme des témoins muets, ces statues montrent une certaine uniformisation des goûts artistiques et esthétiques autant que l’importance de montrer et d’afficher cette esthétique officielle. Certains enseignants pourront évoquer la romanisation, thème rencontré dans le programme scolaire de l’enseignement secondaire. L’histoire de l’époque et de la région est riche en éléments importants. La lutte entre César et Pompée a une incidence directe sur le royaume de Maurétanie, sur son futur roi Juba II et donc sur le devenir de la cité de Volubilis.

L’exposition illustre une époque de transformation où la République romaine laisse place à l’Empire et où le pouvoir doit être mis en scène, notamment, par la statuaire. Splendeurs de Volubilis raconte aussi une histoire des arts. L’élève pourra s’initier à l’art de la statuaire. Il reconnaîtra les genres, les écoles et les courants artistiques mais également la fonction sym- bolique et politique que peut avoir une œuvre d’art comme moyen d’affirmer une volonté politique qui transcende les frontières et unifie les codes esthétiques.

- « De la Numidie à la Maurétanie » présente la Maurétanie, son histoire, l’empreinte des Romains en ces terres et l’origine des familles régnantes.

- «Les goûts et les modèles» permet de caractériser les styles, les fonctions et les esthétiques des statues de bronze.

- « Le savoir-faire du bronze » nous met à la place du sculpteur d’hier et d’aujourd’hui afin d’appréhender les techniques de réalisation de ces statues.

Le royaume de Maurétanie se trouve au nord-ouest de l’Afrique. Alors que Jules César traverse le Rubicon avec ses légions pour prendre le contrôle de Rome, Pompée s’oppose à lui pour défendre la République. Durant cette guerre civile entre Pompée et César, le royaume de Maurétanie aura l’imprudence de prendre le parti de Pompée, ce qui entraînera, après sa défaite, un accroissement de la pression romaine sur ses terres. Le royaume sera gouverné par Juba II

(25 av. J.-C. - 23 apr. J.-C.), un souverain numide enlevé et élevé à Rome, marié à Cléopâtre Séléné, fille de Cléopâtre VII. Le couple, élevé à Rome selon les goûts romains, va régner sur la Maurétanie et faire du royaume une province importante et fidèle à l’Empire romain.

Le règne de Juba II accélère la romanisation de la région et l’hellénisation des arts et de la statuaire. À Volubilis, résidence occasionnelle du couple royal, les archéologues ont mis au jour de nombreuses statues de bronze qui rendent bien compte de la volonté du roi et des riches habitants de la cité d’avoir accès à l’esthétique et aux goûts de leurs homologues romains de l’autre rive de la Méditerranée.

Après la mort de Juba II en 23, son fils Ptolémée prend la relève jusqu’à son assassinat à Lyon sur ordre de l’empereur Caligula. La province est alors annexée en 44 mais entre en rébellion. Volubilis, fidèle à Rome, participe à la répression de cette rébellion et obtiendra récompense, le statut de municipe romain faisant de ses habitants libres des citoyens romains et accélérant encore la romanisation de la cité.

Cette première partie de l’exposition est propice à la contextualisation tant chronologique que géographique. Les élèves pourront profiter des cartes et des chronologies pour reprendre les repères à connaître.

De la Numidie à la Maurétanie Tingitane

Rome est d’abord l’histoire d’une cité qui devient empire. Par une série de conquêtes militaires, l’influence de Rome s’étend sur tout le pourtour méditerranéen. L’antique royaume de Maurétanie entre dans cette histoire par l’implication du roi Bocchus Ier (120-80 av. J.-C.) dans le conflit qui opposa son gendre Jugurtha à Rome. Cette section montre comment Rome a su imposer son influence sur les immenses terres de Maurétanie et de Numidie grâce à un couple de souverains élevés à Rome et inspirés par l’héritage hellénistique. Juba II et Cléopâtre Séléné seront des vassaux fidèles à Rome qui participeront à la romanisation de la Maurétanie.

À la fin du IIe siècle av. J.-C., le royaume de Mauréta- nie entre dans la sphère d’influence de Rome à la suite du conflit qui l’oppose à Jugurtha. On constate l’appa- rition de produits romains dans les villes du royaume. Mais la mainmise de Rome sur la région s’intensifie lorsque César triomphe de Pompée. En effet, Juba Ier, roi de Maurétanie, s’était allié à Pompée. Vaincu, son fils, le futur Juba II, est enlevé pour être éduqué à Rome. Auguste aura l’intelligence d’en faire un véri- table Romain avant de lui donner la responsabilité d’administrer, avec sa femme, Cléopâtre Séléné, ce vaste territoire. Un certain nombre de bronzes et de statues sont alors importés par le couple royal afin de reproduire le décorum romain. Adoptée par les riches notables, l’imagerie artistique romaine s’impose bien- tôt ainsi que les monuments typiquement romains. La région se romanise. Le fils de Juba II, Ptolémée, est assassiné à Lyon par Caligula en 40. C’est à cette date que la région devient officiellement province romaine et prend le nom de Maurétanie Tingitane avant de connaître un rapide essor économique.

Buste de JUBA II

Juba II est un Numide qui a tout d’un Romain. Après la défaite de son père face à César et son suicide en 46 av. J.-C. Juba II sera élevé à Rome dans la famille d’Octave. Au cœur de la plus puissante des familles romaines, il sera pétri de culture classique. Il est connu des Grecs et des Romains en tant que savant, artiste, homme de lettres, auteur de plusieurs traités sur les lettres, la peinture, le théâtre, l’histoire, la géographie et la médecine. Il est placé sur le trône de Maurétanie par Auguste en 25 av. J.-C. Qualifié « d’allié et d’ami de Rome », il sera marié à Cléopâtre Séléné, fille de la très célèbre Cléopâtre VII et de Marc Antoine. Elle fut également élevée à Rome afin que, descendante de la famille des Lagides, elle devienne une parfaite Romaine. De par sa naissance africaine, son éducation romaine et son mariage avec une princesse de culture hellénistique, Juba II est un roi érudit, à la culture méditerranéenne. Il sera un grand collectionneur d’art et on lui doit l’importation d’un certain nombre d’œuvres présentes dans cette exposition.

Sur ce buste, il apparaît en souverain hellénistique, le visage imberbe et les cheveux courts ceints du bandeau royal. L’idéalisation de sa représentation montre les qualités de l’individu. Sur différentes monnaies, on peut remarquer des inscriptions en latin ou en grec et parfois en punique, signe de son multiculturalisme. On trouvera sur les monnaies qui représentent Cléopâtre Séléné des attributs égyptiens qui rappellent l’origine illustre de sa famille.

Monnaie en Or de PTOlÉMÉE

Sur cette monnaie, on peut voir le portrait du roi Ptolémée en buste, drapé et diadémé. Il est identifié par l’inscription REX PTOLEMAEUS.

Au revers est représenté un autel décoré d’une couronne et flanqué d’arbres. Au dessus, l’inscription R.A.I. (anno regni I) permet de dater la monnaie. Ptolémée est le fils de Juba II et de Cléopâtre Séléné. Il est associé au trône par son père en 19 puis règne sur la Maurétanie de 23 à 40 apr. J.-C. Il était extrêmement rare que des monarques clients de l’Empire romain soient autorisés à frapper du monnayage en or ; seuls les rois du Bosphore et ceux de Maurétanie avaient ce privilège.

Malgré cette faveur, signe des bonnes relations entre la Maurétanie et Rome, l’histoire de Ptolémée se termine mal. Ptolémée est assassiné sur ordre de Caligula à Lyon en 40. Il aurait suscité la jalousie de l’empereur lors d’un séjour à Rome en portant un manteau de pourpre, couleur réservée à l’empereur.

PORTRAIT DE CLÉOPÂTRE VII en ISIS

Cléopâtre VII est un personnage historique que la plupart des élèves connaissent. Cette statuette la représente avec les attributs de la déesse égyptienne Isis. Très importante en Égypte, Isis fait également l’objet d’un culte dans l’Empire romain. Cléopâtre VII, descendante de la puissante famille des Lagides, est la mère de Cléopâtre Séléné, femme de Juba II.

Son destin a connu un certain succès dans le cinéma, les séries et les bandes dessinées, ce qui explique sa popularité.

Elle est connue pour sa grande beauté et fait partie intégrante des intrigues qui secouent la République romaine durant la guerre civile. Elle a connu Jules César et lui donnera un fils, Césarion, représenté dans l’exposition (voir l’enfant royal). Après la mort de Jules César, Octave, son fils adoptif, s’oppose rapidement à Marc Antoine, un ami de César. Marc Antoine se marie alors avec Cléopâtre VII et les tensions montent entre Rome et Alexandrie. La guerre éclate et Marc Antoine est vaincu par Octave à la bataille d’Actium en 31 av. J.-C. Marc Antoine se suicide peu après et Cléopâtre le suit dans la tombe. La légende raconte qu’elle se serait donné la mort grâce à la morsure d’un aspic venimeux. Le contrôle de Rome est alors à la portée d’Octave qui deviendra le premier empereur en 27 av. J.-C.

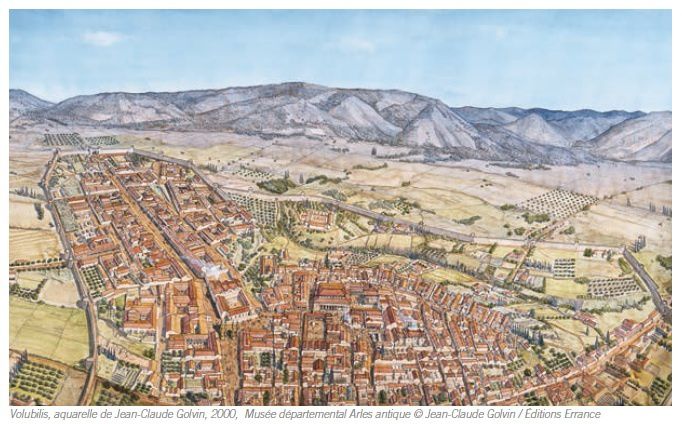

VOLUBIS CAPITALE RÉGIONALE

Volubilis a livré à l’archéologie de nombreux trésors dont la plupart des bronzes exposés au MuCEM. Elle est considérée comme la résidence régionale de Juba II qui va s’empresser de décorer la cité en important des œuvres d’inspiration romaine. La cité est riche, on y trouve une forte production oléicole qui rappelle la trilogie méditerranéenne composée du blé, de la vigne et de l’huile d’olive. La ville devient romaine après l’assassinat de Ptolémée et continue de se transformer et de prospérer. Elle ne cesse de s’étendre pour atteindre une superficie de 42 hectares au IIe siècle.

La cité offre des monuments «mauritaniens» comme un mausolée ou des temples dits «puniques» mais également des éléments romains qui montrent la romanisation de la cité. On trouve, entre autres, un forum, une basilique, des thermes, un arc de triomphe et des demeures à péristyle typiques de l’urbanisme romain. Ces demeures prouvent que la volonté de faire de Volubilis une ville semblable aux cités romaines n’est pas de la seule initiative de Juba II. Les riches habitants souhaitent également se rapprocher des codes esthétiques des patriciens romains. Les élèves pourront repérer les différents monuments d’inspiration romaine sur le plan aquarellé de Jean-Claude Golvin et pourront faire le lien entre l’urbanisme de Rome et celui des cités des provinces. Un rappel sur la fonction des différents bâtiments permet de mettre en lumière le mode de vie romain à travers les bâtiments aux fonctions politiques, religieuses et de loisir.

Les fouilles débutent en 1915, supervisées par Louis Chatelain, lieutenant de réserve et membre de l’École française de Rome. Il s’en occupera jusqu’à sa retraite en 1941 et sera remplacé par Raymond Thouvenir. Les premières fouilles ont dégagé les alentours de l’arc de triomphe, de la basilique et ont commencé à mettre au jour une partie du centre monumental (forum, capitole, tribune, thermes, maisons...). La découverte des différentes sculptures en bronze s’étale sur plusieurs dizaines d’années. Les statues sont retrouvées dispersées dans différentes parties de la ville, la plupart ensevelies. La majorité des statues ont été importées. Cependant quelques pièces auraient pu être fabriquées sur place comme en témoigne la découverte dans le jardin des Oudaya de Rabat de sept têtes masculines en plâtre qui servaient de modèles.

En plus des monuments et des bronzes découverts, les archéologues ont mis au jour des mosaïques somptueuses dans les riches villas des négociants. Le site de Volubilis est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1997. Les nombreuses photos du site invitent l’enseignant à expliquer aux élèves en quoi consiste le travail d’un archéologue et à mettre en évidence l’importance de ces découvertes pour l’histoire antique.

LES GOÛTS ET LES MODÈLES

Si Rome domine la Méditerranée, c’est l’art grec qui imprime sa marque sur les différentes cultures durant l’Antiquité. On trouve, comme point commun liant les différents peuples de ce vaste ensemble, les mêmes modèles artistiques. L’art est diffusé et utilisé par Rome comme un moyen de faire connaître à tous le visage de l’empereur et les marques de la domination romaine. des scènes mythologiques et religieuses participant d’une culture commune se retrouvent également autour de la Méditerranée et à Volubilis.

PORTRAIT POLITIQUE ET ESTHÉTIQUE DU POUVOIR

On peut aborder cette section en posant une question simple aux élèves : comment, à une époque où les médias modernes n’existent pas, peut-on faire connaître à tous le portrait de l’empereur ? Les portraits politiques se retrouvent partout, dans la sculpture et sur les monnaies. Ils sont standardisés et répondent à un certain nombre de codes. L’art est ici mise en scène du pouvoir et magnificence de l’empereur et participe au culte que tous doivent lui rendre.

Buste de CATON en bronze

Ce buste remarquable représente Caton d’Utique comme l’indique l’inscription sur sa poitrine. La statue le représente de manière austère et hautaine. Très réaliste, cette représentation montre à quel point les sculpteurs pouvaient rendre compte des détails de la peau, des rides et de la chevelure.

Caton était un homme politique du temps de Jules César et de Pompée. Adversaire farouche de César en qui il voyait un futur tyran, il s’engagea aux côtés de Pompée durant la guerre civile de 49 av. J.-C. Après la mort de Pompée, il rassembla ce qui restait des forces hostiles à César et tenta de résister en Afrique. Juba Ier fit partie de cette coalition qui fut défaite lors de la bataille de Thapsus. Le fils de Juba Ier fut enlevé pour être élevé à Rome tandis que Caton se donna la mort à Utique (Tunisie).

Jules CÉSAR et JUBA Ier dit « Le triomphe de CÉSAR »

Cette plaquette est l’œuvre d’un artiste de la Renaissance, Antonio Averlino, connu sous son pseudonyme grec, Filarete. À l’heure où l’art antique est redécouvert en Europe, Filarete offre ici une scène de triomphe au temps de la guerre civile. Rome se mettait en scène lors des grandes victoires pour affirmer et montrer à tous la supériorité de sa civilisation. Ici, on remarque une procession composée de quatre personnages. Le premier cavalier, Jules César, passe triomphant devant un signifer portant le signum, emblème dont le sommet représente l’aigle impérial, l’aquila. Le deuxième cavalier est le vaincu, Juba Ier. Il est représenté comme un Barbare et est suivi par un prisonnier à pied et nu. Cette plaquette donne l’occasion d’expliquer aux élèves la genèse des arcs de triomphe et de cette cérémonie importante pour Rome.

Portrait d’Auguste en Marbre

Auguste est le premier empereur de Rome. Fils adoptif de Jules César, il prend le contrôle de Rome et transforme la République en Empire. Il met en place un pouvoir centralisé et se met en scène pour affirmer sa suprématie. Auguste placera Juba II sur le trône de Maurétanie après l’avoir fait élever à Rome. Le premier empereur de Rome sera l’objet de nombreuses représentations diffusées dans tout l’Empire.

Ce marbre représentant le portrait de l’empereur est de type Prima Porta qui se définit par la position et le dessin des mèches frontales. Les élèves pourront comparer ce portrait avec la célèbre statue en pied d’Auguste Prima Porta conservée au musée Chiaramonti à Rome.

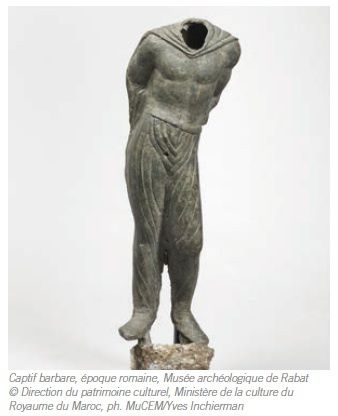

Captif barbare

Tout ce qui n’est pas romain est barbare. Les Romains divisent l’humanité ainsi. Ils se disent civilisés, vivent dans des cités et recherchent le raffinement et la paix tandis que les Barbares sont réputés vivre en tribus loin des villes. Redoutés, ils sont considérés comme brutaux et dépourvus de sensibilité. Les élèves pourront relever la manière dont est représenté le Barbare.

Il est captif, sous la domination des Romains qui écrasent leurs adversaires de l’époque par leur puissance militaire. Cette statuette de bronze découverte en 1960 dans le prétoire du camp militaire de Thamusida révèle quelques caractéristiques communes à la représentation des Barbares par les Romains : ils portent le sagum, une tenue de Barbare. Entre la cape et la toge, le sagum est un vêtement porté en Europe notamment par les tribus germaniques.

MODÈLES CLASSIQUES ET ARCHAÏQUES

L’hellénisme est un ensemble de références culturelles et artistiques communes. Des écoles enseignent aux artistes, notamment les sculpteurs, à reproduire les modèles archaïques et classiques hérités de la Grèce. Inspirés par des artistes classiques du Ve siècle av. J.-C. comme Polyclète, Praxitèle et Phidias, les sculpteurs qui adoptent ce modèle utilisent le canon, un ensemble de rapports de proportions mathématiques, afin d’atteindre une représentation idéalisée des corps. Le goût pour le modèle archaïsant se retrouve dans certaines œuvres et fait référence à l’art grec du VIIe siècle av. J.-C.

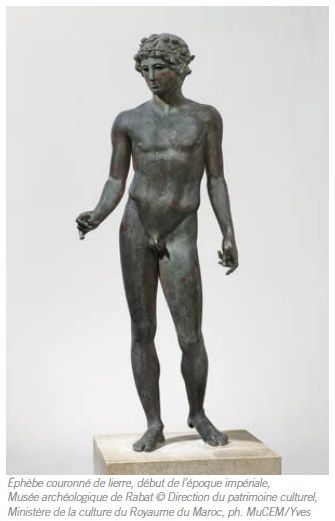

L’ÉPHÈBE à la Couronne de Lierre

L’éphèbe est un personnage qu’on retrouve souvent dans la statuaire classique. Dans le monde grec, l’éphèbe est un jeune garçon qui vient de sortir de l’autorité féminine et entre dans la vie adulte par le service militaire : l’éphébie. Représentant la beauté et la grâce de la jeunesse, cet éphèbe, retrouvé en 1932 près de l’arc de triomphe de Volubilis, est caractéristique du style classique. Nu, bien proportionné, musclé finement, il représente un idéal. Il s’inscrit dans une série dite «lampadophores» c’est-à-dire porteurs de flambeau (ici disparu). Cet éphèbe est d’influence polyclétéenne, en référence à Polyclète, célèbre sculpteur du premier classicisme (Ve siècle av. J.-C.).

Il est l’exemple même de la copie des modèles artistiques et de la diffusion des goûts. Ce style obéit à un canon inventé par Polyclète. Celui-ci repose sur un ensemble de rapports numériques entre les différentes parties du corps : le torse et les jambes ont la même hauteur, trois fois la hauteur de la tête ; le bassin et les cuisses mesurent respectivement les deux tiers du torse et des jambes.

TÊTE dite de Bénévent

Cette exceptionnelle tête de jeune homme est faite de bronze avec des appliques de cuivre rouge au niveau des lèvres. Elle devait certainement orner un pilier dans une belle demeure ou à la palestre, l’endroit où les exercices physiques étaient pratiqués.

La couronne d’olivier sauvage dont est ceinte la tête du jeune homme rappelle d’ailleurs la récompense offerte aux athlètes vainqueurs des jeux d’Olympie. Cet éphèbe, athlète, reprend des thèmes très en faveur dans la sculpture grecque classique et réexploitée chez les Romains : la beauté idéale et la victoire. Le visage est construit selon les principes de l’école argienne et témoigne de la persistance de l’influence polyclétéenne au Ier siècle avant notre ère. Le menton plein, le contour de la bouche, la forme du nez dont les ailes joignent les joues par de légères dépressions manifestent l’héritage du maître argien, ainsi que les mèches de cheveux finement travaillées.

L’ÉPHÈBE Verseur

Ce troisième éphèbe devait tenir un rhyton (vase) dans la main droite et une coupe dans la main gauche. Les élèves pourront remarquer quelques différences de représentation entre cette statue et les deux précédentes. Bien qu’elles reprennent le thème de la beauté masculine et juvénile, elles n’obéissent pas exactement au même style artistique.

Cet éphèbe verseur est d’influence praxitélienne du nom du grand sculpteur Praxitèle (IVe siècle av. J.-C.). et correspond au deuxième classicisme. Son influence sur la sculpture ultérieure est surtout traduite pour les nus masculins par un hanchement prononcé et une grâce plus féminine. La musculature est moins affirmée et les courbes plus accentuées.

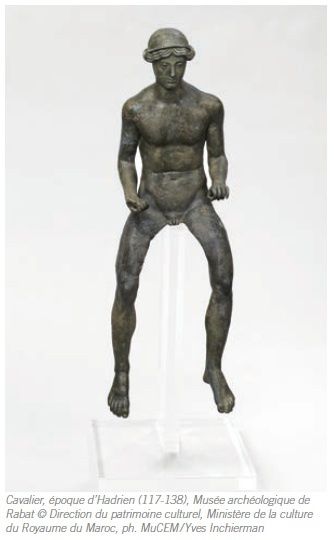

Le Cavalier

Ce cavalier représente un quatrième éphèbe, une fois de plus différent. Les élèves pourront chercher ce qui le différencie des trois autres. Il est en position de cavalier, musclé, son visage donne l’impression d’une tranquille assurance. Il symbolise la beauté masculine et juvénile. Mais il ne se conforme pas au modèle classique. Sa chevelure coiffée en calotte plate avec des mèches séparées symétriquement par une raie fait penser à un style archaïque très à la mode à l’époque d’Hadrien.

L’influence archaïque fait référence à la plus ancienne époque de la Grèce antique (Xe – VIIe siècle av. J.-C.). Elle se caractérise par une plus grande simplicité des formes et des postures. Les proportions ne respectent pas le canon.

SCULPTURES DE GENRE

La statuaire romaine n’est pas faite que d’idéalisme et de survalorisation du beau. Le réalisme de scènes plus banales est aussi un thème que l’on retrouve souvent. On y représente les gens qui font le quotidien ou des personnages publics avec un effort pour se rapprocher de la réalité.

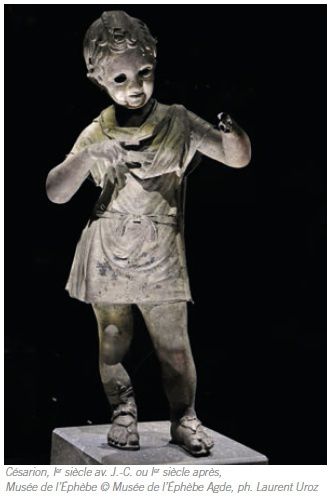

L’enfant Royal - CÉSARION

Cette statue est le portrait d’un jeune garçon d’environ 6 ans. Il est caractéristique de l’époque hellénistique car il mélange des attributs grecs (tunique courte ceinturée et manteau attaché par une fibule) avec des attributs égyptiens (boucles d’oreilles, yeux cernés de khôl). L’enfant royal possède également des attributs royaux via une symbolique religieuse. On y voit un foudre, évoquant Zeus, sur un ruban lui-même symbole de la protection des divinités égyptiennes.

C’est grâce à ces indices et au travail des archéologues et des historiens que des hypothèses ont pu être faites sur l’identité de ce petit garçon. Il s’agirait d’un des fils de Cléopâtre VII : soit Césarion, alias Ptolémée XV, héritier du trône d’Égypte et fils de Jules César ; soit Ptolémée, le deuxième fils que Cléopâtre eut de Marc Antoine.

Cette statue est remarquablement réalisée et particulièrement bien conservée. La très haute qualité des coulées et des assemblages par soudures montre que le fondeur et le sculpteur étaient tout à fait exceptionnels.

Le Vieux pêcheur

Nous sortons ici de la représentation idéalisée ou politique pour montrer aux élèves que les scènes de la vie quotidienne étaient également des sujets de représentation. Si on demande aux élèves une rapide comparaison entre les éphèbes et ce vieux pêcheur ils trouveront qu’on a ici une statue plus réaliste et «humble» que les autres. L’homme est vêtu d’un exomis, tunique courte réservée aux ouvriers et aux soldats, et fait le geste d’un pêcheur. Le remarquable travail sur son visage, dévoilant les rides, la calvitie et insistant sur sa vieillesse, s’inscrit dans la tradition hellénistique. Avec l’exemple du vieux pêcheur et par la comparaison avec ce qui a été vu précédemment, il est possible de faire émerger la différence entre l’idéalisme et le réalisme dans la statuaire hellénistique.

LE DÉCOR DOMESTIQUE

Dans les riches demeures, le mobilier est décoré, les jardins ornés de fontaines et de sculptures puisées dans le répertoire commun de l’Empire romain. Dieux et créatures dionysiaques décorent ces lieux et illustrent le bien-vivre de la cité.

Chien attaquant

Cette œuvre fait preuve d’un réalisme remarquable. Le chien est en position d’attaque, menaçant, prêt à bondir. Il était à l’origine accompagné d’un personnage debout représentant Diana, déesse romaine de la chasse. Il s’agit d’un élément de fontaine puisqu’il existe des orifices circulaires dans le corps et la gueule.

Buste de Jupiter

Ce buste nous offre un exemple du goût des Romains pour la décoration intérieure. Cette pièce servait de couronnement à un trépied et représente un homme barbu identifié au dieu Jupiter, lequel émerge d’une corbeille de feuilles.

LE SAVOIR-FAIRE DU BRONZE

La plupart des statues retrouvées à Volubilis ont été importées de Grèce ou d’Italie, acheminées par bateau puis par chariots jusqu’à leur destination. Il est difficile de savoir avec précision où elles furent produites. La création de ces statues se faisait dans des ateliers de fondeurs et de sculpteurs qui pouvaient être itinérants. Une fois la commande achevée, il n’était pas rare que l’atelier soit démonté et les fosses, servant à la fabrication, rebouchées. Cette itinérance avait l’avantage de permettre de diffuser les techniques à travers l’empire.

MODÈLES ET PLÂTRES

THÉSÉE Terrassant le Minotaure

Les mythes et légendes, héritages des Grecs et des Crétois, sont toujours des sujets de représentation sous la domination romaine. Les élèves auront étudié au collège l’Iliade et l’Odyssée ainsi que quelques récits mythologiques antérieurs. Rares sont ceux qui ne connaissent pas le minotaure de Cnossos enfermé dans le labyrinthe et l’histoire de Thésée. Ces légendes déjà anciennes sont sans cesse rappelées et, à mesure que circulent les représentations mythologiques, les légendes antiques survivent au passage du temps. Ici, le sculpteur représente l’action et l’effort. Thésée est ceint du bandeau des héros vainqueurs, le minotaure dont le visage est humain ne peut que perdre. Tout dans le jeu des muscles exprime l’effort, la violence mais les visages restent impassibles, presque sereins. La virtuosité de l’assemblage en fait une pièce remarquable.

Virtuosité, patines et alliages

Certains sculpteurs-fondeurs sont de véritables virtuoses. Leur connaissance des matériaux et leur expertise technique permettent d’obtenir un rendu somptueux. Les patines nécessitent un grand savoir-faire. Après la coulée, la statue est souvent dorée mais on peut altérer sa couleur en appliquant divers produits oxydants. Il faut alors chauffer la sculpture à feu doux et appliquer les mélanges jusqu’à l’obtention du rendu souhaité.

Retombée du paludamentum

Cet élément de décor appartient à une statue d’un empereur. Il s’agit d’une retombée de son manteau impérial appelé paludamentum. La technique utilisée est remarquable. Le sculpteur a employé différentes méthodes de placage et d’incrustation pour obtenir des patines polychromiques : noir violacé, jaune orangé et brun olivâtre. Très décoré, ce paludamentum illustre une victoire militaire. On peut y voir un trophée, des armes et des captifs barbares reconnaissables à leurs braies (pantalon), les mains enchaînées derrière le dos. Au vu des motifs de leurs braies l’un d’eux est parthe et l’autre celte. Ces illustrations symbolisent la puissance de l’empereur sur la terre. Deux monstres marins à tête de cheval et de panthère illustrent sa domination sur les mers. Vu la taille de la draperie, la statue impériale devait être de dimension colossale. Les historiens pensent qu’il s’agissait de Caracalla, Britannicus maximus et Parthicus maximus, vainqueur des Parthes et des Bretons que la dédicace de l’arc de triomphe de Volubilis nous décrit comme conduisant un char à six chevaux.

Venir au Musée

ACCÈS

métro 1 et 2 : station Vieux-Port ou Joliette (15 min à pied) tramway T2 : arrêt République / Dames ou Joliette (15 min à pied)

bus n° 82, 82s et 60 (arrêt Fort Saint-Jean) ou n° 49 (arrêt Église Saint-Laurent) autocar aire de dépose-minute > Boulevard du Littoral (en face du musée Regard de Provence)

> Avenue Vaudoyer (le long du soutènement de la butte Saint-Laurent, en face du fort Saint-Jean)

CONTACT

MuCEM 1, esplanade du J4 CS 10351 13213 Marseille Cedex 02 réservations et renseignements 04 84 35 13 13 tous les jours de 9h à 18h reservation@mucem.org Tous les jours de 9 h à 18 h

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE

Groupes scolaires accueillis tous les jours sauf le mardi, sur un horaire prioritaire : 9h-11h

AUTOUR DE L’EXPOSITION

visite guidée de l’exposition Splendeurs de Volubilis Collège et lycée, dès la 6e Cette visite est un parcours sur la cité de Volubilis du temps de sa splendeur, qui permet de découvrir son contexte en Méditerranée. L’occasion de réfléchir à la circulation des canons esthétiques et d’approcher les principes des fouilles archéologiques.

Durée 1 h Tarif 50€ TTC pour 30 personnes, accompagnateurs inclus. Réservation obligatoire

visite autonome, sans guide conférencier du MuCEM Gratuit pour 30 personnes, accompagnateurs inclus. Réservation obligatoire